In: Bilder, die die Welt bedeuten. Peter Bömmels, (Katalog) Museum am Ostwall, Dortmund 1983.

Ikonographie – am Beispiel einiger Arbeiten von Peter Bömmels

Es ist wahrscheinlich doch gut, gleich zu bekennen, daß ich die Arbeiten von Bömmels ganz außerordentlich schätze, denn meine nachfolgenden Überlegungen könnten durch ihre nicht zu leugnende Bemühtheit leicht den Eindruck erwecken, als sei ich nicht direkt bei der Sache. Indessen – die Schwierigkeiten des Themas lassen keine umstandslos überzeugende Darstellung zu.

Bis Anfang der 60er Jahre hielt man die geringe Vertrautheit der Kunsthistoriker mit den Werken der modernen Kunst für eine unausbleibliche Konsequenz ikonographischer und ikonologischer Fragestellungen; denn es galt als ausgemacht, daß die erstrangigen, für die Entwicklungsgeschichte der Kunst wesentlichsten Arbeiten keine Ikonographie besäßen. Man hat noch den missionarischen Tonfall im Ohr, in dem Jungsemester ihre Ordinarien der Kunstgeschichte darauf hinweisen, daß die vielen Varianten ikonographischer und ikonologischer Fragestellungen rein akademische Übungen vor historischem Material zu bleiben hätten: Hinfort bleibe die abstrakte Kunst – zumal als Weltsprache – immer auch ungegenständlich. Solche Kunst lasse sich nicht nach der Darstellung von Gegebenheiten ausforschen, die außerhalb der Bilder anzutreffen seien – sei es als Texte, sei es als anders materialisierte Objekte.

Die Ikonographie frage ja nach dem Verhältnis von Bild und den außerhalb des Bildes gegebenen Sachverhalten. Die Ikonologie sei bloß eine wissenschaftstheoretische Absicherung der jeweils praktizierten ikonographischen Methode. Auf der Suche nach den außerbildlichen Gegebenheiten, auf die sich ein Bild beziehe, stellten die Kunsthistoriker akribische Forschung nach Texten an, die ein Maler für die Entfaltung seines Bildwerkes, mit welchen Absichten auch immer, zugrunde gelegt haben mochte; sie durchmusterten ganze Kataloge sprichwörtlicher und sehbildlicher Wahrnehmungs- und Darstellungsmuster, von denen die modernen Künstler nichts wüßten und vor allen Dingen auch nichts wissen wollten. Vor ihren Werken komme es vor allem auf das unmittelbare Erlebnis des Beziehungsgefüges von Farben und Formen an, oder auf die Wahrnehmung einer delikaten Balance zwischen offenem Rot und geschlossenem Gelb, oder auf die dynamische Richtungsspannung von links und rechts, oben und unten, oder auf den wirbelnden Drehsinn der Darstellungselemente gegenüber der Statuarik des toten Bildträgermaterials etc.

Triumphierend zitierten die Jungsemester dann regelmäßig moderne Künstler, die sich dagegen verwahrten, daß man ihre Arbeiten ›verstehen‹ wolle, weil diese Arbeiten, im Unterschied zur überkommenen Kunst, sich dagegen sperrten, in andere Aussageformen übersetzt zu werden. Die modernen Bilder ließen sich nicht übersetzen. Sie seien ganz eigentümliche Gegebenheiten in der Welt, die durch keine anderen ersetzt werden könnten.

Von heute her gesehen ist es merkwürdig, in wie geringem Umfang und wie selten jene Kunsthistoriker diesen triumphierenden Missionaren mit Argumenten entgegentraten, die parallel zur Entstehung der abstrakten/ungegenständlichen Kunst sowohl von Künstlern (wie Kandinsky), als vor allem von Gestaltpsychologen (wie Ehrenfels) entwickelt worden waren.

Das zentrale Argument lautet: Auch das abstrakteste und ungegenständlichste Bild ist keine autonome Gegebenheit in der Welt; es ist immer abhängig von unserer Möglichkeit, etwas wahrzunehmen und diese Wahrnehmung weiter zu verarbeiten. Die Möglichkeiten der menschlichen Wahrnehmung und Aneignung sind zum allergrößten Teil durch die Naturevolution unseres Weltbildapparates vorgegeben, und diese vorgegebenen Funktionsweisen des menschlichen Großhirns und seiner vielen Leistungszentren setzen sich bereits bei der Herstellung auch eines abstrakten Bildes in Szene. Es ist nur eine jeweils kulturell nahegelegte oder sogar aufgezwungene Beschränktheit, auf einigen Bildern Häuser, Menschen und Bäume dargestellt zu sehen, auf anderen aber formlos schlierendes Grün auf quadratisch geschlossenes Ziegelrot übergreifen zu sehen.

In keinem Fall sieht nur das Auge, sondern das ›Gehirn‹, und ›das Gehirn sieht‹ zum Beispiel Relationen wie gespannt und entspannt, zentriert und zerstreut auf gleiche Weise wie Häuser und Bäume. Die Bilder, gegenständlich oder ungegenständlich, legen nur einige Thematisierungen des Wahrnehmungsangebotes durch unseren Weltbildapparat nahe, die augenblicklich vor dem Bilde sinnvoller, erfolgversprechender als andere zu sein scheinen. Die Thematisierungen sind eben das, wonach die Ikonographie fragt. Wenn ein abstraktes, ungegenständliches Bild zum Beispiel Relationen thematisiert, dann sind die genau in dem Sinne Bestandteil seiner Ikonographie, wie für ein gegenständliches Bild die Thematisierung eines portraitierten Mannes als Apostel Bestandteil seiner Ikonographie ist.

Das Verständnis von Ikonographie als von einem Bilde nahegelegte Thematisierung des Bildes selbst umfaßt damit auch die Komposition und den Stil; denn selbst wenn wir im herkömmlichen Sinne Komposition, Stil und Ikonographie eines Bildes unterscheiden, ist das nur über eine Thematisierung des Bildes selbst möglich. Auch das Anfertigen eines Bildes muß als Thematisierung verstanden werden, beziehungsweise als eine Auswahl unter den vielen Möglichkeiten der Thematisierung, die dem ›Gehirn‹ des Künstlers prinzipiell für die Bearbeitung von Daten seines Selbst- und Fremdbezuges zur Verfügung stehen.

Ikonographie auf die Frage nach Texten zu beschränken, auf die sich Bilder beziehen oder beziehen könnten, entstammt einer Zeit, in der man noch glaubte, annehmen zu können, daß die einzelnen künstlerischen Gattungen autonom seien. Texte und Bilder wurden als Formen der Vergegenständlichung aufgefaßt, die jeweils ganz einmalige, spezifische Leistungen für Kunst und Kommunikation böten. Inzwischen sind diese Annahmen gründlich zerpflückt worden. Zwar muß man auch weiterhin in den beiden Hemisphären der Großhirnrinde einzelne Leistungszentren annehmen, die darauf spezialisiert sind, entweder textsprachlich oder bildsprachlich vermittelte Wahrnehmungen zu verarbeiten. Sie vermögen nicht zugleich analytisch und synthetisch, begrifflich und anschaulich zu arbeiten, aber die Leistungszentren kooperieren dennoch bei jeder Wahrnehmungsaufgabe miteinander.

Nur bei extremem Abkoppelungstraining können wir also zum Beispiel bei der Wahrnehmung eines Bildes jene Verarbeitungsleistung unterdrücken, die uns charakteristisch für Texte zu sein scheinen. Texte sind immer bildmetaphorisch, und Bilder sind immer textmetaphorisch.

Die Gattungsautonomie konnte nur behauptet werden, weil man von den unleugbaren Spezifiken der verschiedenen Ausdrucksmedien auf die jeweilige Eigentümlichkeit des Denkens der Maler, Schriftsteller, Filmer, Architekten glaubte schließen zu müssen.

Daraus mögen sich, wie die Philosophen beklagten, unzählige Probleme ergeben, die uns in die Irre oder ins Irrenhaus führen können. Wer – was ganz natürlich ist – dem textsprachlich repräsentierten Begriff ›das Nichts‹ eine Vorstellung zuzuordnen versuchte, die er analog zur Anschauung bildet, wird eben als Kommunikationsunfähiger entweder zum einzelgängerischen Künstler oder zum Patienten. Aber Scheinprobleme – so wußten schon immer die Künstler im Unterschied zu den Philosophen – sind eben auch Probleme, genauso wie Scheinmedikamente eben auch als Medikamente wirken können.

Die philosophische Forderung, doch bitte gefälligst unanschaulich zu denken und begriffsfrei anzuschauen, wenn man als Sprecher ernstgenommen zu werden wünsche, konnte nur in wissenschaftlichen und künstlerischen Spezialdisziplinen erfüllt werden: In der Konstruktion von Eineindeutigkeit ermöglichenden Kunstsprachen und durch ein paar zenbuddhistisch inspirierte Hochleistungsminimalisten. Alle anderen, Künstler wie Wissenschaftler, erweiterten ihren Aktionsradius ganz entschieden, indem sie nicht nur die Gattungsautonomie aufgaben, sondern jede Äußerung bewußt als komplexes Beziehungsgefüge unterschiedlichster Sprachen und ihrer Medien aufzuladen versuchten.

Der von interessierter Seite abgegebene Konjunkturruf »Nun malen sie wieder, nun dichten sie wieder« ist tatsächlich reaktionär – er ist sowohl gegen die faktischen Kunstwerke wie gegen die neurophysiologischen, kognitiv-psychologischen, wissenschaftstheoretischen Grundannahmen gerichtet.

Die Tatsache, daß ein Bömmels wieder malt, macht ihn um keinen Deut verständlicher oder unverständlicher als etwa einen Konzeptkünstler der 70er Jahre und ist kein Beweis für die Autonomie der Kunstgattungen.

Ikonographie als Frage nach den Thematisierungsangeboten eines Werkes geht zwangsläufig von der Vieldeutigkeit und Vielwertigkeit der Werke aus. Das hatte übrigens schon eine Ikonographie betont, die sich in erster Linie für die Beziehung von Bildern auf Texte glaubte interessieren zu müssen.

Seit etwa 800 nach Christus – und das war gerade an historischem Textmaterial interessierten Ikonographen bewußt – wurde immer wieder hervorgehoben, daß keine Texte, weder von Menschen gemachte noch geoffenbarte, eindeutig sein können und einwertig aufgefaßt werden dürfen. Je nachdem, in welcher Absicht und in welchem Zusammenhang Texte gelesen wurden, galt es, an ein und demselben Text recht unterschiedliche Bedeutungsebenen oder Sinnschichten hervorzuheben: entweder die wörtliche, sozusagen philosophisch interessante; oder die analogische, die eine Analogie zwischen den Reichen dieser und der anderen Welt aufbaut; oder die allegorische, die uns zu abstrakten Begriffen Anschauungen vermittelt; oder die topologische, die einen gezielten Appell an unser Erleben und Handeln ausspricht.

Ein anderer Vorschlag zur Unterscheidung und zum Procedere der Thematisierungen legt uns nahe, das Bildangebot zunächst von unserer Alltagserfahrung her – sozusagen naiv und selbstverständlich – anzugehen (also beispielsweise zwei übereinanderliegende Holzbalken als irgendein Holzkreuz zu verstehen); in einem zweiten Anlauf empfehle es sich dann, alle Thematisierungen desselben Bildangebots kennenzulernen und erst im Vergleich dieser Thematisierungen ein eigenes Thema zu entwickeln (also zum Beispiel besagtes ›Kreuz‹ als Kreuz der Geschlechterpolarität aufzufassen). In einem dritten Anlauf – so empfiehlt das Modell – gelte es dann herauszufinden, welche Bedeutung den verglichenen Thematisierungen eines Bildwerkes im Zusammenhang aller Themen zukommt, die die Menschen einer Generation, einer Epoche, einer Kulturlandschaft, einer Wirtschafts- und Sozialform beherrscht zu haben scheinen (also zum Beispiel danach zu fragen, ob die Auffassung der Beziehungen der Geschlechter – als zerstörerisch, gewalttätig, aufopferungsvoll – tatsächlich in einer Generation, einer Epoche etc. besonders wirksam geworden ist).

Daß die verschiedenen Aspekte von Sinn und Bedeutung häufig als »Schichten« bezeichnet werden, darf sich als Bild nicht verselbständigen. Es geht um die unterschiedlichen, jeweils immer nur einzeln möglichen – aber insgesamt gleich wichtigen – Thematisierungen von Texten wie von Bildern. Gemeint sind die verschiedenen, nicht simultan vollziehbaren Annäherungsweisen an Texte und Bilder.

Für die ältere Ikonographie war es eine interessante Frage, ob sich ein Bild auf einen einzigen Bedeutungs- oder Sinnaspekt eines Textes beziehen läßt. Die Antwort war eindeutig: »Nein!« Deshalb sollte es für uns auch selbstverständlich sein, uns vor einem Bild niemals nur auf eine einzige Thematisierung einzulassen. Zeichentheoretisch geprochen, können und müssen zwar die einzelnen Funktionen ein und desselben Zeichens nacheinander thematisiert werden. Aber: Die Beschäftigung mit einem Wahrnehmungsangebot sollte nicht nur die semantische oder syntaktische – oder die paradigmatische – Zeichenfunktion sehen, sondern (entsprechend der Absicht und des Zusammenhangs der Wahrnehmungsaufgabe) die Funktionen gewichten und mit ihnen operieren.

Also: Für jede Thematisierung, für jede Ikonographie von Bildwerken haben zunächst einmal drei Voraussetzungen zu gelten:

- Auch abstrakte, nichtgegenständliche Bilder haben eine Ikonographie.

- Denken ist auch immer anschaulich, und jede Wahrnehmung ist immer schon von unserem natürlich wie kulturell geprägten Weltbildapparat begrifflich vorstrukturiert.

- Bilder sind immer vielwertig und vielsinnig, selbst dann, wenn sie unmittelbaren Bezug zu vorgegebenen Texten haben.

Diese drei Voraussetzungen bei der Thematisierung einiger Werke von Bömmels zu berücksichtigen, hieße zu zeigen, wie wenig sinnvoll die Unterscheidung zwischen ›gegenständlichen‹ und ›ungegenständlichen‹ Bildern ist; zweitens daß auch die eindeutige begriffliche Identifikation von Bildelementen durch Bömmels selber oder durch einen Interpreten keineswegs die anschauliche Ebene ersetzt, beziehungsweise auslöscht und drittens, daß die Vielwertigkeit und die Vieldeutigkeit keineswegs die Bildwerke beliebig werden lassen. Positiv ausgedrückt: Bömmels schafft uns die Möglichkeit zu Thematisierungen, wie sie außerhalb seines Werkes nirgends gegeben sind. Die unsere Wahrnehmung provozierende Gestalt seiner Bilder läßt uns nicht los, bevor wir diverse Versuche der Umstrukturierung unserer Wahrnehmung durchgespielt haben. Die Bilder sind unausschöpfbar, insofern man auch nach längerer Beschäftigung sich nicht an die Stelle ihres Urhebers setzen kann.

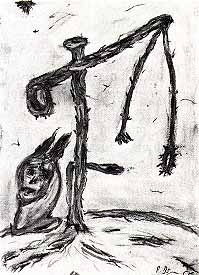

Fünf Bildkomplexe möchte ich im folgenden ansprechen. Ich nenne sie ›Hakenkreuz‹, ›Kopfbühne‹, ›Rückenkörper‹, ›Kopfbohrer‹, ›Armsäger‹ und ›Stelenmenschen‹.

Ein anderes Hakenkreuz

Jene Fassung Fassung des Hakenkreuzthemas, von der wir ausgehen, ist Mittelbild eines Tryptichons (›Gefährliche Nähe des Denkens‹), dessen Tafeln von links nach rechts die Titel ›Auszeit/Eindringen‹, ›Auszeit/Angriff‹ und ›Auszeit/Denken‹ tragen. Aber wie jeder weiß, sind Titelgebungen durch den Künstler genauso heikle Thematisierungen wie die Titel, die Betrachter oder Besitzer einigen Bildern hilfsweise geben. In unserem Zusammenhang sei daran erinnert, daß Titel gegenstandsloser Bilder sehr häufig erfolgreiche Thematisierungsvorschläge gewesen sind. Andererseits sei daran erinnert, daß Künstler wie Magritte mit ihren Titelgebungen sehr häufig bewußt das Thematisieren der Bilder zu einem Verwirrspiel gestalten wollten, was zur Folge hat, daß der Betrachter die Frage nach der Thematisierbarkeit des Bildes sofort zum zentralen Thema werden läßt.

Der Brauch der Titelgebung entwickelte sich erst als Konsequenz der ungeheuren Wirkung des Emblems. Jedes Emblem bestand aus der zentralen Pictura (dem Bild), der Inscriptio (als Überschrift oder eingeschriebenem Titel) und der Subscriptio (als Bildlegende). Die Thematisierungen des Bildteils wurden im Titel begrifflich gefaßt und in den Bildlegenden auf ihre generelle Geltung hin überprüft. Die Vorgabe der Thematisierung durch die Inscriptio und die verallgemeinernde Übertragung aus dem Bild auf die Alltagswelt sicherte dem Emblem eine so große Publikumswirksamkeit, wie sie heute nur der Werbung zukommt.

Bei Bömmels tut man gut daran, die Titel als Thematisierungsvorschläge aufzugreifen. Sie stehen zumeist in einem ganz direkten Bezug zum Bildwerk – und zwar als kurzgefaßte Bildlegende.

Wer sie mit Bezug auf das Bild aktivieren kann, hat damit sehr häufig die Bestätigung, den Thematisierungen, die Bömmels seinen Bildern zugrunde legt, nahegekommen zu sein.

Bevor wir dazu ein paar Beispiele anführen, versuchen wir, das Gestaltangebot des Hakenkreuzthemas zu sondieren. Zu diesem Zweck beziehe ich mich auf alle gerade verfügbaren analogen Bearbeitungen des Themas. (Für seine Thematisierungsvorschläge numeriert B.B. im Katalog zur Ausstellung jeweils die einer Vergleichsreihe zugehörigen Bilder. Die jeweiligen Numerierungen wurden hier beibehalten, wenngleich jede Thematisierung auch nur mit einem Bildbeispiel aus dem Katalog belegt wird.)

Auf dem Bild Nr. 1 ist das Hakenkreuz, sobald man seine Gestalt ausgemacht hat, ohne weiteres zu identifizieren. Ein an seinem oberen Ende hakenförmig gekrümmter Stab steckt mit gespaltenem Fuß senkrecht in angehäufelter Erde. Da der Haken nach unten gekrümmt ist, scheint er den quer durch ihn verlaufenden Stab zu halten; beide Stangen bilden miteinander eine Kreuzform. Am rechten Ende des Kreuzarmes ist ein offenbar rotierend gedachter Körper angebracht. Auf der Mitte des linken Kreuzarmes ist ein ebenfalls rotierender zweiter Körper aufgebracht. Der Rotationseindruck ergibt sich daraus, daß die beiden Kreuzarmkörper als Gewichte thematisiert werden, die auf die Schwerkraft reagieren, also so nicht in stabiler Ruhelage sein können.

In den Hakenkreuzdarstellungen der Folge 2-4 sind drei bedeutende Veränderungen des Grundtypus 1 zu bemerken. Der Haken hat nach wie vor einen gespaltenen Fuß, steckt aber nicht mehr in der Erde. Die Hakenstange scheint zu schweben, beziehungsweise tatsächlich auf der Kreuzarmstange aufzuruhen. Die Armstange des Kreuzes ist aber ihrerseits nirgends befestigt, so daß auch sie als schwebend verstanden werden muß. Zu Füßen des schwebenden Hakenkreuzes liegt auf der Sandaufhäufelung in der Fassung 1 ein drachenförmiges Gebilde, en face als Kopf zu identifizieren, dem sich seitlich zwei krebsscherenförmige Kiefer ausstülpen. Im Kopf der Figur steckt der Stab eines Wimpeldreiecks. In der früheren Arbeit ›(Gott) (Krüppel)‹ taucht ein Torso auf einem rollenden Rad auf; am Kopf dieses Torsos bemerken wir jene Kieferausstülpung und die trichter- und wimpelförmige Dreiecksformation. Offensichtlich ist in den Hakenkreuzsequenzen der Leib des Männchens zunächst bis auf die Wirbelsäule abgelöst, die – wie ein Drachenband quer geknotet – um den Kreuzfuß herum gelegt ist. In 4 sehen wir um die Wirbelsäule einen plastischen Menschenkörper modelliert; es verschwinden die als Gesicht identifizierbaren Kopfzeichnungen unter Umwicklungen. Die Fassung 2 läßt uns die zunächst als Erdhügel verstandene Erbebung unter dem Kreuzfuß tatsächlich als zusammengekauerten weiblichen Körper verstehen, der bäuchlings über seiner eigenen Wirbelsäule und den Brüsten liegt, das Gesicht zur Erde, Kopfhaar flammt ab. Sie läßt den Fuß des schwebenden Hakenkreuzes per Analogie als Krebsschere identifizierbar werden; die Spitzen scheinen sich gerade in den weiblichen Körper zu bohren.

In 1 hinterfängt die bildausfüllende Darstellung eines Kopfes oder einer Maske das schwebende Hakenkreuz. Dieser Hintergrund wandelt sich über die Stadien 2 und 4 zu einer Pseudolandschaft mit Loch, wassergefüllt oder abgrundtief leer. In 2 hat sich hinter das Hakenkreuz in den Bildmittelgrund eine vaginale Form geschoben. Von ihr strahlen an den Enden hakenförmig gekrümmte Greifhaare ab. In 3 ist der mandelförmige Körper geschlossen, statt dessen rotiert eine Leibesöffnung unter der Krebsschere des Hakenkreuzes.

Die Entwicklung des Themas läuft in zwei Richtungen. Über die linke Tafel des Triptychons (›Eindringen‹) hat sich das Hakenkreuz in zwei knollenköpfige, langschwänzige, also spermienähnliche Gebilde aufgelöst, die in die Vaginalform eindringen. Vergleichsweise dazu die Arbeit 7, in der einzelne, mehr oder weniger deutliche Parallelen sichtbar sind; allerdings arbeiten die Kopfschwänzler hier bereits im Innern der Leibeshöhlung.

Die zweite Variante, in 10 repräsentiert, läßt die ›Kreuzform, Ostern 83, in Bewegung geraten‹. Die Kreuzarme sind aus der Symmetrie gerückt. Der linke Arm ist eingerollt; am lang ausragenden rechten baumeln Fadenformen, deren Enden ösenartig, beziehungsweise knotenartig auslaufen. Zu Füßen des Kreuzes, das wiederum auf einer Erdaufhäufelung zu stehen scheint, ein menschengesichtiger Hase, also Osterhase, und ein rechtwinklig abknickender auf die Fadenöse zielender Kopf- oder Kernfadling.

Die rechte Tafel des Triptychons Nr. 6 (›Auszeit/ Denken‹) zeigt eine nach rechts gewendete Kopfsilhouette mit Stirnbüschel, geblähten Nüstern und geöffnetem Mund. In einer früheren Fassung dieses Motivs (›Auszeit/Gehör‹) rotiert ein zweiter Kopf, den man en face etwa in Ohrhöhe des großen Kopfes in einer Körperöffnung wahrzunehmen glaubt. Kopf und Körperöffnung scheinen zu einem Leib zu gehören, dessen Glieder mit Greifhänden und Greiffüßen allseits in den Bildhintergrund ausufern. Die große Kopfsilhouette scheint eine Phantasmagorie des kleinen Kopfes zu sein, die wir unter dem Druck der Gestaltdominanz und Gestaltübertragung als Kopfprofil zu sehen glauben, obwohl nichts sonst im Bild uns diese Möglichkeit nahelegt.

Was Bömmels veranlaßt haben mag, für die Triptychonversion dieses Motivs den kleinen Kopf zu eliminieren? Wahrscheinlich in erste Linie die formale Überlegung, daß ein dominierendes Detail wie der kleine Kopf diese Triptychontafel in eine Charakterisierung abgedrängt hätte, die dem Zusammenhang zwischen den drei Tafeln im Triptychon nicht zuträglich gewesen wäre. Immerhin: Jetzt sind wir mitten ins Problem hineingeraten.

Hat meine Skizze der Thematisierung etwas für sich? Reizt sie zu produktiven Missverständnissen – mehr wäre ja ohnehin nicht erreichbar? Sind die Missverständnisse produktiv, weil ich sinnvolle Vergleichsreihen aufgebaut habe und den Maler Bömmels persönlich befragen konnte?

Die ältere Ikonographie wird vor allem deswegen als textfixiert geschmäht, weil die Kunsthistoriker aus natürlichen Gründen keine Chance hatten, mit den jeweiligen Autoren der Bilder zu sprechen. Sie versuchten dieses Gespräch über Briefe, Auftragsbeschreibungen, Erlebnisberichte und ähnliches nachzustellen: Ein Textzeugnis argumentierte gegen oder mit dem anderen. Wer im Hinblick auf einen Maler und ein Werk die meisten notgedrungen schriftlichen Bekundungen zusammentrug, konnte für seine Thematisierung die größte Autorität in Anspruch nehmen.

Hätte heute diejenige Thematisierung die größte Bedeutung, die durch Bömmels bestätigt wurde? Warum gibt Bömmels denn nicht gleich selbst die Thematisierung vor? Weil die Bilder selber eben seine Thematisierung darstellen! Aber jeder – auch der Künstler – versteht immer nur so viel, wie er über seine eigenen und allgemeinen Schwierigkeiten des Verstehens vorzubringen vermag.

Das aber heißt, daß es nicht darauf ankommen kann, zu verstehen, sondern darauf zu thematisieren, zu problematisieren. Dies jedoch ist nur im Hinblick auf den Vergleich möglich. Deswegen sind wir – wie die Künstler – auf den möglichst vielseitigen Austausch der jeweiligen Thematisierung angewiesen: Keine kann für sich allein Autorität beanspruchen. Die Gewichtigkeit einer Theoretisierung erhöht sich nun in dem Maße, in dem sie immer andere und neue nach sich zieht. Also machen bestimmte Thematisierungen die Bilder erst interessant.

Was ist eigentlich Gegenstand der Bömmelschen Bilder? Was wir auf ihnen an außerbildlicher Gegebenheit zu identifizieren glauben, ist ja so nicht gegeben. Kein Mensch sah, bevor er Bömmels' Bilder betrachtet hatte, je ein solches schwebendes Hakenkreuz mit Krebszangenfuß.

Das Bild stellt zunächst als solches eine Realität außerhalb unserer herkömmlichen Wahrnehmung dar. Nicht außerhalb jener des Künstlers, der sich auf seine eigenen Wahrnehmungen und Wahrnehmungsverarbeitungen festlegen mußte, sonst hätte kein irgendwie bestimmtes, von anderen unterscheidbares Bild entstehen können.

Die Bömmelschen Arbeiten können aber ebensowenig als ungegenständlich gesehen werden. Sie veranlassen unsere Wahrnehmung nachdrücklich zur Gestaltbildung, erzwingen Raumvorstellungen. Stets wissen wir zunächst nur, was uns der Mechanismus unseres Weltbildapparates zugänglich macht – und zwar auf Grund von Erwartungen, die unsere bisherigen Erfahrungen nahe legen. Vor den Bömmels-Bildern werden diese Erwartungen – und das ist wichtig – weder bestätigt noch abgewiesen. Der eigentümliche Appell der Bilder liegt eben darin, daß durch sie nicht einfach unsere Erwartungen bestätigt werden (auf diese Freude des Wiedererkennens beschränkt sich bei vielen der angenehme Umgang mit Bildern); ebensowenig düpieren die Bilder unsere Erfahrungen (auf solche Schocks reduzieren viele ihre Auffassung, Bilder, spezielle Kunstwerke, hätten das schlechthin Unerwartbare oder Unerhörte zu sein).

Der Schwebezustand zwischen Bestätigung der Erwartung und ihrer radikalen Abweisung könnte vor allem Konsequenz der Bömmelschen Malweise sein. Das Bildfeld scheint aus einer Unzahl ineinander verflochtener Farbspelzen zu bestehen, die manchmal durch Schwarzumrandung Konturen erhalten; die sehr häufig aber als unterbrochene Strichfolge (Stakatal) den Entstehungsprozeß der Bildgestalt zu repräsentieren scheinen. Die ineinander verzopften Strich- und Feldelemente scheinen nicht auf eine Bildvorstellung zu verweisen, die Bömmels malend bloß vergegenständlicht hätte; vielmehr scheint im Prozeß des Malens die leicht widerrufbare und immer erneut verwendbare Elementaddition Schwerpunkte auszubilden, die dann dem Maler den Aufbau einer Bildvorstellung ermöglichen. Die Farb- und Formflechten, Verflechtungen scheinen als Stileigentümlichkeit darauf hinzuweisen, daß der Maler Autodidakt ist. Erstaunlich, ja ziemlich einmalig ist, mit welcher Sicherheit Bömmels die kleinelementige Verflechtung in den Aufbau großformatiger Kompositionen umsetzen kann. Wahrscheinlich erarbeitet Bömmels dieVorstellungseinheit eines Bildes über skizzierte Zwischenstadien der Bilder, deren Übertragung ihm nur (wegen mangelnder Malroutine und technischer Geläufigkeit) mit der kleinteiligen, additiven Verflechtung der malerischen und zeichnerischen Elemente möglich ist.

Aber: In gewisser Weise läßt sich behaupten, daß unsere folgenreichsten Tätigkeiten aus dem hervorgehen, was wir nicht ›können‹. Die Künstlerausbildung kennt die Gefahren sehr gut, die sich aus einer allzu mühelosen Beherrschung von Techniken, Stilen und Kompositionen ergeben. Wer kraft Begabung oder Training die Schule der Geläufigkeit erfolgreich absolviert, wird zumeist künstlerisch steril. Bömmels ist künstlerisch produktiv, weil er schon aus Mangel an technischer Geläufigkeit eine Ikonographie entwickelt, die sich nicht an die Arbeit seiner Kollegen anlehnen kann. Künstler ist, wer sich eine eigene Sicht auf Gott und Welt, wer eigenständige Thematisierungen seines Selbst- und Fremdbezugs zu entwickeln und vorzubringen vermag. Das mündet nicht in Subjektivismus oder Autismus, denn jede einzelne Thematisierung hat nur insofern Gewicht, als sie mit anderen Thematisierungen in Beziehung gesetzt werden kann. Die Redensart: »Das ist ganz unvergleichlich« wird synonym mit dem Urteil verwendet, etwas sei außerordentlich. In jedem Falle bedarf es aber des Vergleichs und der Feststellung des Durchschnittlichen, um das Urteil ›unvergleichlich‹ oder ›außerordentlich‹ zu fällen. Die Unvergleichlichkeit macht den Vergleich nicht überflüssig, Außerordentlichkeit setzt Durchschnittliches nicht außer Kraft. Nur aus dem Vergleich ergibt sich die Feststellung des Unvergleichlichen.

In eben diesem Sinne ist ein Bild als Kunstwerk, gar als bedeutendes Kunstwerk, immer mehr als die Summe aller tatsächlichen Thematisierungen, die an dem Bild entwickelt worden sind. Das ist wahrscheinlich ein zeitgemäßerer Hinweis auf das Wesen von Kunstwerken, als es die alteuropäische Feststellung ist, ein Kunstwerk transzendiere als Ganzes die Summe aller seiner Gestaltungselemente. Das durch Transzendierung der Summe gewonnene ›Ganze‹ scheint heute weniger stimulierend auf unsere Konfrontation mit Kunstwerken zu wirken als die Möglichkeit, durch den Vergleich möglichst vieler Thematisierungen die ›unvergleichlichen‹ Kunstwerke aufzuspüren.

Kopfbühne

Unsere zweite Vergleichsreihe, römisch numeriert, versammelt Bilder, in denen Bömmels einen Themenkomplex zu verfolgen scheint, dem ich hilfsweise den Namen ›Kopfbühne‹ geben möchte.

Bömmels gab Bild I den Titel ›Die Geschlechter im Zeichen der dankbaren Formen‹. Im Rückgriff auf die Thematisierung der Hakenkreuzbilder identifizieren wir das Hakenkreuz (als männlich), der krebsscherenförmig geöffnete Fuß über einer Körperöffnung mit abstrahlenden Randfetzen; die vaginale Form im Bildmittelgrund hinter dem Hakenkreuz identifizieren wir als weibliches Geschlecht. Die dankbaren Formen wären dann jene, die im Bildhintergrund, im Inneren einer kopfförmigen Form horizontal paradieren: Seestern, Fahne, Autokarosserieprofil, Herzform, die bauchige Note. Dankbar sind diese Formen offensichtlich, weil sie den Ausdrucksmöglichkeiten Bömmels entgegenkommen. Sie repräsentieren Gestalteinheiten, die sich auch dann noch durchsetzen, wenn stilistische und kompositorische Gründe diese Formen nur als Mittel zum Zweck erscheinen lassen. In I zwingt uns die natürliche Gestaltdominanz dazu, die große, in sich eine Bühne ausbildende Form des Bildhintergrundes als Kopf zu thematisieren, zumal von der Stirn ein ebenfalls scherenförmig geöffneter Greifarm die Bühnenhöhle überlagert, so daß die Gestaltanalogie ›Augen/Höhlen‹ entsteht. Der Arm greift in den Raum zwischen Vaginamandel und Kreuz in Richtung auf die Körperöffnung mit abstrahlenden Randfetzen.

II und III zeigen eine ähnliche Kopfform. Der Kopfarm greift aber, ähnlich wie in I positioniert, durch zwei in die Höhe gestreckte Armstümpfe. An den Armen hängt jeweils ein menschlicher Körper über Abgründen. Wir sehen die Körper schräg von hinten mit auf die Brust abgesenkten Köpfen.

In III wachsen aus den Schnittflächen der Stümpfe kleine Arme und Hände. Auf der ›Kopfbühne‹ von III recken sich ähnliche Hände aus drei Kugeln, die an den Eckpunkten die Seiten eines Dreiecks miteinander verbinden.

In II ist der Bühnenhorizont als Kutscherleine auf eine weibliche Person zurückgebogen, die – auf dem Bühnenboden stehend – die Horizontleine an ihrer Brust befestigt hält. Im Horizontbogen drei gekippte dankbare Formen: seitwärts geneigte Hochhäuser. Eine Besonderheit von II: Zwei Hirschtiere ziehen in entgegengesetzte Richtungen; beide sind mit einer Nabelschnur verbunden, die Schnur verläuft zwischen den aufgereckten Armstümpfen und wurde ›soeben‹ von den scherenförmigen Griffarmen durchschnitten.

In V erweist sich die Kopfbühne eher als Brustbühne in einem Torso, dessen beide Arme, schräg nach vorne ausgreifend, einen Spiegel halten. Der linke abgewinkelte Arm des Torsos übergreift die Brustbühnenöffnung; auf der Bühne drei weiter dankbare Formen: das umgesunkene Hochhaus mit Dachfahne, eine Spiralfrau und die Weltkugel mit Ausleger und Kreuz – offensichtlich analog zum Reichsapfel gesehen. Der Unterleib des Torsos ist geöffnet. In den Weichteilen wedelt der Schweif des Torsos, hängen sechs schlangenköpfige Zitzen. Außerdem ist durch einen Teil der Innereien eine kreisförmig gebogene Sonde geführt, durch die ein pelzvermummelter Mensch schaut, um durch die Rückbiegung der Sonde auf ihren Ausgangspunkt sich selbst zu sehen.

Die Form, die sich selber den Spiegel vorhält, und der Mensch, der bei dem Blick in die Welt nur sich selbst sieht, sind der ›Doppelte Narziß‹, der in Bömmels' Titel für dieses Bild angeführt wird.

VI liefert eine Variante als Haarbild – über den ausgereckten Armstümpfen des hängenden Menschen agiert auf einem Bühnenteller eine andere der dankbaren Formen von Bömmels, die er ›Vaterform‹ nennt. VII reduziert die Kopfbühne auf ein geschlossenes Auge, dessen einer Winkel wie ein Sprechblasenstiel auf eine venezianische Gondel hinabreicht. Der Thematisierungsvorschlag des Titels ›Wenn eine Gondel träumen könnte‹ setzt das geschlossene Auge für das träumerische Vorstellen, also für ein Geschehen hinter herabgelassenem Vorhang der Kopfbühne. Über dem Auge ein Objekt, das offensichtlich den hinter geschlossenen Kopfbühnenvorhängen agierenden Vorstellungen, den Träumen, ähnelt. In welche Vorstellungen könnte sich eine venezianische Gondel verwandeln, wenn sie (und nicht wir mit ihr) auf unserer Bühne der Kopfträume agieren könnte?

VIII zeigt einen Kopf en face mit großen geschlossenen Lidern. Auf den Lidern die gestalthaften Befestigungen von je zwei gespannten Fäden, die die Lider mit der Oberlippe verankern. Sobald die Lider geöffnet werden, müßte sich der jetzt noch geschlossene Mund zu einem schmerzlichen Lächeln öffnen. Der Kopf sitzt auf einem bühnenförmigen Teller, dessen obere greifarmartige Ausstülpungen Telefongehäuse an roter Verbindungsschnur zeigen; entsprechend zeigen die vier fußförmigen Ausstülpungen nach unten jeweils einen angeschlossenen Telefonhörer. Der Thematisierungsvorschlag des Titels ›Heilige brauchen keine Kommunikation‹ verweist ganz offensichtlich auf den Kopf des Täufers, den Salome auf einem silbernen Tablett, wie ein bühnenmäßig inszeniertes Schaustück, vorzeigte. Der nachtblaue Hintergrund fordert durch faltenartige Hervorhebungen zur Imagination einer Pseudolandschaft oder eines Vorhanges auf.

IX thematisiert womöglich vor ausgezacktem Gebirgspanorama über rabenschwarzem Erdinnern einige Schachtformen; in der dreieckigen Ausstülpung einer Schachtform ein Bergmann mit Helm und Bohrer. Angeschnitten im Bildvordergrund im Schrägblick von oben die dankbare Form eines Hochhauses mit numerierten Abmessungen, die Stockwerksanzeigen bei Schächten und Aufzügen in Erinnerung rufen. Von der Oberkante der dankbaren Form führt in den Bildmittelgrund eine Schachtform, die senkrecht nach oben Töchterschächte abzweigt, welche mit einem rechtwinklig aufsitzenden Zwischenstück verbunden werden. Ebenfalls auf der Oberkante der dankbaren Form über dem Schachteinstieg ein glatzkopfähnliches Gebilde, in das wie in ›(Gott) (Krüppel)‹, der Stil des Dreiecksschachtes hineingebohrt ist.

Die Titelthematisierung ›Arbeitslos - Los der Arbeit‹ ließe sich als Verweis auf den psychischen Mechanismus identifizieren, demzufolge man besonders bei schwerer Arbeit hofft, die Arbeit möge bald zu Ende sein; sobald man aber nicht arbeitet, prompt das Arbeiten als eine wünschenswerte, unverzichtbare Form der Selbst- und Fremderfahrung herbeiwünscht. X: ›Ich wollte immer wissen, was eine Seele ist‹. Aus blauer Wasseroberfläche taucht im Profil ein Kopf auf, Schling- und Wasserpflanzen durchstoßend. In den Schädel sind sieben Banderillas gerammt, an denen Fischgräten flattern. Aus den sieben Einstichwunden strömt Blut über den Kopf unter das Wasser; aus den Blutströmen formieren sich unter der Wasserfläche die Silhouetten zweier menschlicher Körper, einer hat die Wasseroberfläche schon fast erreicht; seine Schwimmbewegungen zerteilen das Wasser und lassen es in kleine Bruchstücke zerspringen. Das Strichstakkato des Schlingpflanzenbündels weckt die Erinnerung an volkstümliche Erzählungen vom großen Wassermann, dessen Körperbehaarung eben jene Schlingpflanzen seien.

XI zeigt eine ähnliche Erhöhung einer Form über die Wasseroberfläche. Hände halten einen Fisch in die Höhe und pressen ihn aus. Seinen Seiten entströmt Wasser meerwärts, das ein Boot trägt. Der Mast des Bootes ist durch den Körper eines rittlings über das Boot gelegten Fischers gerammt. Das Meer ist fischlos, denn die Fische fliegen. Aber die Fische sind nur gestaltlose Striche, die waagerechte Bewegungsebenen markieren.

Kopfbohrer und Armsäger

In die Vergleichsreihe zum Themenkomplex ›Kopfbohrer und Armsäger‹ haben wir acht Werke aufnehmen können. Für die Varianten A 1, 2, 3, die auch in unterschiedlichen Techniken gearbeitet sind, lassen sich als Grundtypus folgende Elemente herausstellen: Die Allegorie (Personifikation) des Flusses mit abgewinkeltem Oberkörper; ihre Arme (im Fortbewegungsgestus) münden in Krücken. Der Flußkörper ist flaschengrün gehalten, auf ihm reflektiert gelbes Sonnenlicht.

In A 2 ist die Flußlandschaft durchgängig rot verschattet; der Himmel strahlt Sonnengelb. Die Flußrichtung verläuft von links nach rechts. Im Flußkörper drei Schwimmer in unterschiedlichsten Reaktionen auf das Wasser. Den fließenden Flußleib umfängt ein Gebilde, das aus einem Stock besteht, der durch die Nasenlöcher eines en face wahrnehmbaren Männerkörpers gebohrt ist. Der bogenartig gekrümmte Stock tritt etwas rechts von der Schädelmitte wieder aus dem Kopf hervor. Am oberen Ende des Stockes ist an einer Bogensehne ein blau angelaufener linker Arm angehängt. Dieser linke Arm greift über den Flußleib an das untere Ende des Kopfbohrer-Stockes, so daß der Arm den Stock, an dem er selbst hängt, zu halten vorgibt.

Die Variante A 1 zeigt die Flußallegorie in einem atmosphärischen Irgendwo – umgeben von gelben, konturierten Menschen-Schemen in unterschiedlichsten Bewegungen. Die Krücken des Flusses sind kufenlos.

Variante A 2 und A 3 zeigen unter der Allegorie des Flusses einen in einer Landschaft situierten Flußlauf. Die Allegorie tunkt eine ihrer Kufenkrücken in den Fluß. Die andere Kufenkrücke wird über das Flußufer geführt. Den Bildhorizont bilden einige dankbare Formen (gekappte Hochhäuser), die wie eine Bergkette ineinander verzahnt sind!

In A 2 stößt der Kopfbohrer-Stock durch die Uferzone des Flusses. Die angedeuteten Wasserspritzer legen die Vermutung nahe, daß der Kopf-Stock gerade durch den Schädel bewegt wird. Der Blick des Aufgespießten richtet sich aus dem Bild auf den Betrachter. Der Augenausdruck verrät ängstliche und schmerzlich überraschte Selbstwahrnehmung.

A 3 (abgesehen von der Technik) faßt den Themenkomplex im wesentlichen in ein anderes Bildformat. Obwohl wir hier die Auswirkung der Techniken und der Besonderheiten der von Bömmels verwendeten Medien nicht thematisieren, sei doch angemerkt, daß er als Autodidakt manchmal – überraschenderweise – grafische und malerische Eigentümlichkeiten fast wie Lehrbuch-Profis zu unterscheiden und einzusetzen versteht.

Verallgemeinernd läßt sich sagen, daß seine schwarz-weiß-dominanten Arbeiten gegenüber den farbmalerischen die Themen begrifflich härter, unerbittlicher und unausweichlicher vortragen. Ein Grund dafür? Wahrscheinlich hat Bömmels für sich auch eine Farbikonographie entwickelt, der ich aber bisher noch nicht nachspüren konnte. Bömmels hält sein Farbklima übertragungsstark wie die uns kaum vertrauten Farbwertigkeiten eines geöffneten Körpers. Jedenfalls kann man von Bömmels her sehr gut nachempfinden, welch befreiende Kraft im 17. Jahrhundert die malerische Darstellung geöffneter Leiber erzeugte.

Damals pries man Gott, daß er auch das verschlossene Innere der Körper in lebensheftigen Farben gehalten habe: Diese Farben boten die Vergewisserung, daß das menschliche Innere prinzipiell von seinem Äußeren nicht verschieden sei, so daß die bedrohlichen Dimensionen des unzugänglichen Körperinneren nicht mehr durch die bloße Anmutung als dunkelhöllische Sphäre böser Dämonen vermutet werden mußten.

Mir bietet das Bömmelssche Farbklima eine ähnliche Anmutung, die das Auge und die Vorstellung von den düsteren, gefährlichen Erscheinungen des Unbekannten befreit.

Unsere Thematisierungen übersetzen ja – wie schon gesagt – nicht das Unverstandene ins Verstandene, aber sie verändern unsere Annäherung an und unser Verhalten gegenüber dem bedrohlich Unbeherrschbaren.

In B erarbeitet Bömmels eine vollplastische Fassung des Kopfbohrers in Gips und Pappmaché, zum Teil koloriert. Die zu Berge stehenden Haupthaare sind hornförmig ausmodelliert. Auch mit den Bömmelsschen Plastiken können wir uns hier nicht beschäftigen, zumal es bis heute keine Möglichkeit gibt, eine hinreichende Anzahl von ihnen im Vergleich zu betrachten.

Auffällig ist jedoch, daß Bömmels' Plastiken fast durchweg Übersetzungen ehemaliger Bildideen zu sein scheinen. Einer der Gründe für die plastische Umsetzung reiner Bildideen dürfte darin liegen, daß die Plastiken die begrifflichen und anschaulichen Zumutungen des Bildelements stark erhöhen. Zudem darf man sicher sein, daß Bömmels für seine Bilder zwar vorgestellte, aber doch als real vorgestellte Bildräume entwickelt. Diese Bildräumlichkeiten, diese Körperlichkeit der Bildideen werden durch plastische Umsetzungen verdeutlicht.

Im ersten Skizzenbuch seiner künstlerischen Arbeiten vom Sommer 1980 kritzelt Bömmels das Urmotiv des Themas ›Kopfbohrung‹. Von diesem Urmotiv gibt es eine spätere Fassung als konturgenauen Ausriß in Pappe, die ein früher von Bömmels bevorzugtes Zwischenstadium zwischen Bild und Plastik darstellt. Diese »shaped canvas« – (eigentlich: objekthaft konturierter Bildträger)-Version zeigt die bemalte Kopfstange noch in natürlicher Analogie zur Fahnenstange, die den Kopf in Augenhöhe durchschneidet. Aus dem breitmauligen, eisfarbigen, schattenwerfenden, durchtrennenden Schädel entweicht ein Schemen in Menschenfigur: ein Schwimmer in der Atmosphäre, der sich einen Fisch in den Hintern steckt. Die Fahnen- oder Wimpelstange wird gehalten von einem blaubetuchten Mann, der in einer Landschaft über ein Brückensegment gebeugt ist, und der die Wimpelstange in einen Flusslauf oder ins Meer tunkt. Das Brückensegment wird aus einem Stiefel gebildet, auf dem der beschuhte Mann steht.

Die aus dem Stiefel quellende gelbe Socke kippt schlapp weg. Stiefel und Sockenschaft assoziieren die kartographischen Gestalt der Halbinsel Italien. Vor und hinter grünem Gebüsch agieren ein gelbleibiger und ein rotleibiger Schemen-Mensch – etwa in der Größe des fliegend entweichenden Sphären-Schwimmers. Bömmels platzierte seinerzeit das Werk als Ausriß reliefartig vor und auf der Galeriewand.

In C, ›cross over magica‹, schreitet der Unterleib einer Figur, von hinten gesehen, übers Wasser, wie der Hafentorgigant von Alexandria. Seine Füße stecken in schiffsleibigen Schuhen. Die Magica, über die er hinwegschreitet, sind: ein mit erhobenen Händen versinkender Schwimmer, eine hochgehievte Kinderlaterne und ein Leuchtturm. Der magische Gigant besteht von der Hüfte aufwärts aus einem riesigen Kopf, aus dessen Maul sein eigener Unterleib hinabwächst. Der en face ansichtige Schädel ist bis zur Nase gespalten. Aus der rechten Hälfte erwächst ein Arm. Die Hand dieses Armes ist mit einem Sägeblatt verwachsen, das von schräg oben nach unten hinter den Schädel geführt wird. Am anderen Ende des Sägeblattes setzt ein Ellenbgen-Gelenk mit Unterarm und Hand auf. Die Hand umgreift in Höhe des Backenknochens die linke Gesichtshälfte des gespaltenen Gigantenkopfes. Die linke Schädelhälfte mündet in aufgerichtete Haarbüschel. Die plastische Version dieser Bildidee in Pappmaché und Gips (D: ›Sich grämen und hoffen‹) entspricht weitgehend der Bildvorlage, obwohl die Körperteile gelängt erscheinen. Unterleib und Sägeblatt haben blutrote Farbaufträge. Das für mich Überraschendste dieser Version ist nicht die Idee der Reflexivität, die sie veranschaulicht (reflexiv: die sich selbst haltende Halterung), sondern daß Bömmels Reflexivität gerade im Typus einer sich selbst zerteilenden Figur zeigt. Die Begründung dafür kann ich hier nicht wiederholen. Man lese sie unter dem Stichwort ›Lorenzettis Divisio‹ in diesem Band S. 209 nach (›Petrarca gibt das Beispiel. 4 Divisionem sentiae postulare – Selbstzerfleischung‹). Zusätzlich vergleiche man Bosch, Goya, Ensor. Dazu läßt sich wohl erst etwas Gewichtiges behaupten, wenn das Werk von Bömmels umfangreicher sein wird. Offensichtlich kommt man immer noch nicht um die Jungschen Hypothesen einer Archetypenlehre herum, denn andere Annahmen über die merkwürdige Parallelität der Bildvisionen von Menschen denkbar verschiedenster Epochen und Kulturlandschaften scheint es immer noch nicht zu geben.

Die Antriebe für die Verdichtung gestalterischer Vorstellungen in dem Kopfbohrer und dem Armsäger könnten wir vielleicht den Arbeiten E1 und E2 entnehmen.

E 1 zeigt den Kopf eines Liegenden, Gesicht himmelwärts. Ins rechte Auge ist ein vierkantiger, auch nach oben zugespitzter Pfahl gerammt. Die Perspektive verstärkt die Wucht, mit der der Ramm-Pflock in die Augenhöhlung und in den Schädel eindringt. Durch das zugespitzte obere Ende des Pflocks läuft ein Kanal mit deutlich herausgearbeiteten Austrittsumrandungen. Durch den Kanal zieht sich u-förmig himmelwärts ein Nervenband, das durch die Münder zweier Maskengesichter hindurchflattert.

In der Haarbild-Version E 2 flattert das Nervenband durch eine schematische Version des Kopfsägers ohne Unterleib. Die Umhüllungen des Gesichts und des Schädels sind nicht starr fixiert. Die äußere Konturlinie verläuft durch eine Öffnung in der inneren Hülle: Die Schädelform scheint vergrößer- oder verkleinerbar zu sein.

Bömmels bekundet auf Befragen, mit dieser Arbeit ›Zahnschmerz‹ thematisiert zu haben!

Ich muß leider auch darauf verzichten, in diesem Zusammenhang auf die Besonderheiten der Technik der Haarbilder einzugehen. Doch möchte ich anmerken, daß die stärker grafische Haarbild-Version Übertragungswirkungen vom Bild auf den Betrachter ermöglicht, die in ihrer unverkennbaren Zwiespältigkeit, in ihrer anziehenden Ekelhaftigkeit und in ihrer fühlbaren Unwirklichkeit die physische und psychische Selbstwahrnehmung des Bildbetrachters auf die Spitze treiben.

Rückenkörper

Ein zentrales Bild der Dortmunder Ausstellung dürfte die neueste Durcharbeitung des Themas ›Kreuzigung von hinten‹ sein. Das Werk befand sich noch auf der Staffelei, es hatte das Endstadium seiner Ausarbeitung noch nicht erreicht.

Für unseren Versuch, den Leser und Betrachter zu eigenen, möglichst unterschiedlichen Thematisierungen anzuregen, mag hier der Hinweis auf die erste ausgeführte ›Kreuzigung von hinten‹, die den Titel ›Identitätsdrama‹ trägt, genügen. Diese Arbeit ist mit Pastellkreide auf Papier ausgeführt. Wir sehen im Bildmittelgrund vor durchgängig schmutzblauem Bildhintergrund – fast bildfüllend – das plumpe Körperschema einer menschenähnlichen Gestalt. Die Körperkonturen sind weiß überhöht, die Körperfläche schwarz. Den Rücken dieses Körperschemens mit angedeuteter Brustkorb- und Hüftlinie deckt eine rechteckige gelbe Tafel weitgehend ab. Auf dem oberen Rand der Tafel die Andeutung zweier ausgestreckter Arme, Schultergürtel, Hals und Kopf eines nicht identifizierbaren Lebewesens; möglicherweise ist die merkwürdige Kopfgestalt auch als Kranz oder Krone zu identifizieren.

Aus der Position der ausgestreckten Arme entsteht die Vermutung, daß an dem gelben Rechteck ein menschlicher Körper hängt (Kreuzigungshaltung). Aus den Wunden an Armen und Nacken tropft über das gelbe Feld Blut in ein topfförmiges Gefäß, dessen Lokalisierung auf oder vor dem gelben Feld nicht möglich ist. In den Bildhintergrund neben die Konturen des dunklen Körperschemens sind links und rechts vertikal übereinander je drei Pflöcke eingerammt. Das untere, mittlere und obere Pflockpaar wird jeweils durch ein Band oder einen Draht miteinander verbunden. Die drei Drähte verlaufen parallel zueinander. Sie scheinen nicht straff gespannt zu sein. Deshalb kann sich die Vorstellung nicht entwickeln, daß die gelbe Tafel, auf deren nicht sichtbarer Vorderseite ein gekreuzigter Körper hängt, dem körperlichen Schemenschatten mit Drähten aufgebunden ist, beziehungsweise daß die Figur an das Kreuz gefesselt sei wie der Riese in ›Gullivers Reisen‹. Wie gesagt: Wir interpretieren nicht, wir ziehen keine Schlußfolgerungen, wir beurteilen nicht, sondern versuchen nur, zu ikonographischen Thematisierungen anzuleiten.

Da die Möglichkeit zur Thematisierung nur im Vergleich gegeben ist, führen wir zwei weitere Bearbeitungen von Rückenfiguren an. ›Der große Bär‹ läßt uns eine rotgewandete Rückenfigur erkennen, die sich im Bildraum von nahezu links unten nach rechts oben entwickelt. Die rechte Bildkante überschneidet die Rückenfigur auf der Linie rechtes Ohr – rechtes Schulterblatt. Linkes Ohr, Kopfsilhouette und strähnig nach hinten zurückgeworfenes, nackenlanges Haupthaar sowie eine kurz aus dem Gewand ausgestülpte linke Hand sind die beherrschenden Akzente der Gestaltkontur. Im Felde des fließenden Gewandes ist – direkt unterhalb des Nackens nahe dem Bildrand – eine kleinere, menschengestaltige Figur als gelbfarbiger Schemen mit ausgestrecktem Arm zu erkennen. Über der linken Schulter der großen Gewandfigur sind gelbe und weiße Strichfetzen als Bewegungsspuren sichtbar. Diese Bewegungsspuren hinterlassen eine kleinere – also wohl fernab gedachte – wie zwei größere weiße, rechteckige Tafeln, die als auf den Betrachter zufliegend verstanden werden können. Die beiden Tafeln sind an den Füßen einer weiteren menschlichen Figur befestigt, wie Skibretter. Die Figur ist vornübergeneigt wie ein Skispringer. Die weit nach vorn gestreckten Arme scheinen einen weiteren Körperschemen gerade noch zu halten, vielleicht ist es durch die Bewegungsgeschwindigkeit des Springers ihm vom Leibe gerissene und ihm vorausgeschleuderte Bekleidung. Die Skibretter – so deuten die Bewegungsspuren an – scheinen von einem Podest herunterzufallen, auf dem, über der linken Schulter der Gewandfigur schwebend, ein Astronom steht, der durch ein langes Fernrohr auf eine ähnliche Tafel schaut. Auf dieser Tafel ist eine Unzahl von Sternpunkten erkennbar. Die mehrfach übersetzte Bewegung aus der Ferne der Welt in die Nähe des Bildraumes beherrscht als Richtungsdynamik das Bild.

Der Astronom trägt das gleiche rote Gewand wie die den Bildmittelgrund beherrschende Rückenfigur, so daß das Geschehen im Bildmittelgrund wie eine Zoomübersetzung des Bildhintergrundes (Astronom beim Studium) zu sein scheint.

Der Bildhintergrund wird im unteren Bilddrittel von erdferner Nachtschwärze und im oberen Bildhintergrund von erdnaher Nachtbläue erfüllt. Durch die Himmel ziehen weiße Bewegungsspuren.

Die dritte Rückenfigur (›Es ging der Tod auf Fahrt‹) ist in den Vordergrund eines Bildfeldes gerückt, das zum Bildmittelgrund ein heftig bewegtes Blutmeer erkennen läßt. In diesem Blutmeer ist die schlanke Rückenfigur eingetaucht, beziehungsweise wird die schlanke Rückenfigur etwa in Kniehöhe reflektiert, so daß der untere Teil ihres Leibes als bootsförmiger Körper auf dem Blutmeer zu schwimmen scheint. Die Konturlinien der Rückenfigur sind lichtgelb überhöht. Die Rückenfigur streckt ihre Arme zum Himmel hinauf, der rechte Arm mündet in eine im Profil sichtbare Sense. Der linke Arm mündet in einen aufgesägten Totenschädel, der auf einem dicken Stab steckt. Die Rückenfigur ist grüngewandet. Im Grün brechen sich Lichtreflexionen großflächig wie in silbergrauen oder eisstarren Bruchstücken. Das Gewand schließt nach oben mit einem Pagenkragen ab, der eng anliegt. Der Kopf der Rückenfigur zeigt nach hinten gesträhntes Haar, auf dem ein Pagenhütchen sitzt. Die Rückenfigur schaut auf ein Meer jenseits des Blutmeeres.

Die erhobenen Stockarme mit Totenschädel und Sense erwecken die Vorstellung eines mit Flaggen signalisierenden Matrosen. Die Signale gehen in Richtung auf elf Schiffe, die sich in dem fernen Meer zu behaupten versuchen.

Einige scheinen bereits unterzugehen. Die Schiffe sind offensichtlich alle aus dem Innern des Totenschädels herausgeschleudert worden wie jenes Schiff, das gerade eben in diesem Vorgang wahrgenommen werden kann.

Der Tod ging nicht auf Fahrt, er geht auf Fahrt. Und während wir ihn immer erst vor uns – uns abgewandt – zu sehen glauben, ist die nackte Schädelvisage längst auf uns gerichtet. Wir werden nicht erst dem Tode verfallen, sobald sich unser Leben endigt. Unser Leben verdankt sich dem Tode – aber lebend, zwischen Tod und Ende, bleiben wir ein Versprechen des Todes: Die Lebensschiffchen sind rot wie das Blutmeer. [Dies ist eine Thematisierung von jenem Typ, die ich hier bewußt vermeiden wollte – aber es mußte ja an einer Stelle gesagt werden, was ich strikt vermeiden wollte.]

Stelenmenschen

Ein anderes Zentrum der Dortmunder Bömmels-Ausstellung wird sicherlich das im Museumsbesitz befindliche ›Kelche, die die Welt bedeuten‹ bilden.

Wir konnten in unsere Vergleichsreihe zwei weitere Durcharbeitungen und eine Skizze aufnehmen. Die Zeichnung eins läßt das Grundmotiv deutlich werden. In der Bilddiagonale liegt, den Kopf links unten, eine Frauengestalt auf dem Rücken – den Nacken leicht nach hinten gebeugt. Die langen Haare fließen, ohne das Gesicht zu verdecken, strähnig über den Oberkörper. Auf Brust und Bauch scheint eine Hütte zu stehen, die ebenfalls von schräg vorne gesehen wird. Das Giebeldach der Hütte bildet ein Pferdekörper, dessen Schädel an der Schmalseite der Hütte hervorragt, die dem Frauenkopf zugewandt ist. Vor dieser Schmalseite kniet eine menschliche Gestalt, die ihre beiden Arme durch die Hüttenwände ins Innere zu bohren scheint. An der Längsseite der Hütte, nahe der Eckkante, kniet eine zweite Gestalt, die ebenfalls bis zu den Oberarmen in die Hüttenwand vorgedrungen ist – oder die in der Hüttenwand festgehalten wird. Die Längsseite der Hütte weist ein kleines Fenster auf, an dessen Vergitterung eine große menschliche Figur greift. Die Körperhaltung dieser selber etwa beinahe hüttengroßen Figur scheint nahezulegen, daß die Figur an den Gitterstäben des Fensters zerrt.

Die Durcharbeitung zwei dieser Zeichnung eins mit Dispersionsfarben auf Nessel ist in formaler Hinsicht auffällig, insofern Bömmels ein so gewaltiges Format wählt (2,20 x 3 ,20), daß er zwei Bildtafeln in Anspruch nehmen muß. Undeutlich wird in zwei – gegenüber eins – der perspektivische Blick auf die Hütte. Variiert ist auch die in der Längswand festgehaltene Figur, die in zwei sich zum Betrachter umwendet und ihm den Blick aus dem Bild entgegenrichtet. Auch der Blick der liegenden Frauengestalt ist aus dem Bild unmittelbar auf den Betrachter gerichtet.

Eine andere auffällige Umarbeitung von eins in zwei ist darin zu sehen, daß die Position des liegenden Körpers im Bildvordergrund verdeutlicht wird, und daß das gesamte Bildraumgefüge deutlich in Bildvordergrund, Mittelgrund und nachtblauen Hintergrund unterteilt wird. Das lang ausflammende Haupthaar der liegenden Frau umrankt bis zur Höhe des pferdeförmigen Dachstuhls die Hütte. Auch die an den Gitterstäben des Fensters zerrende Figur entwickelt sich aus den Haupthaarfigurationen.

Die Außenwand der Hütte wie auch ihr Fundament sind ziegel- und feuerrot gehalten. Die einzelnen Rustica-Steine des Mauerwerks sind schwarz konturiert. Die Szene wird in scheinwerfergelbes Licht getaucht, daß sich vor allem im Dachstuhl und in seiner pferdeköpfigen Giebelkrönung reflektiert. Das Licht fällt aus der Höhe der Bildbetrachteraugen auf die Szene.

»Fallada, da du hangest...«, bitte im Märchenbuch nachlesen!

Das Dortmunder Bild drei zeigt vor blutrot und konturschwarz schlierendem Hintergrund einen Kelch. Der Fuß des Kelches zeigt eine spitze Zahnumrandung. Auf und in dem Kelch liegt rückwärts mit nach hinten abgeneigtem Nacken jene Frauenfigur, auf deren Oberkörpertorso die pferdeförmig bedachte Hütte aufsitzt. In drei fehlen allerdings sowohl die beiden ins Mauerwerk bis zu den Oberarmen gesogenen Figuren wie auch jene Figur, die an dem Gitterfenster rüttelt. Der Kelch steht in der Mitte des Bildvordergrundes. Der aus ihm nach links vorn in Bilddiagonale zurückgebeugte Oberkörper der Frau zeigt eine ganz auffällige Besonderheit gegenüber eins und zwei. Das im Bömmelsschen Farbstrichstakkato gekennzeichnete Frauenhaar fällt auch im Sinne natürlicher Schwerkraftvorstellungen nach unten. Diese herunterfallenden Strähnen haben sich um den Kelchstiel gebunden wie um eine rotierende Maschinenachse. In einem Vorstadium zu drei ist einer der herabfallenden Haarstränge an ein Maikäfergespann angebunden, das mit der Haarsträhne sich so zu entfernen versucht, daß die Nackenwölbung der weiblichen Figur unerträglich zunimmt. Das Maikäfergespann wurde offensichtlich von Bömmels als zu begrifflich und so mit zu wenig bildwirksamer, dynamisierender Kraft verworfen, obwohl es mir zum Beispiel unmittelbar einleuchtet – als Quelle der unaufhaltsamen und tödlichen Zugkräfte etwas so Leichtes, Schwaches, Zerbrechliches wie ein Maikäferpaar anzunehmen.

Das Dortmunder Bild trägt den Titel ›Kelche, die die Welt bedeuten‹. Kelche, von denen man wünscht, daß sie an einem vorübergehen?

Die im und durch den Kelch bewirkte Verschmelzung von beseelten Körpern und toten Objekten läßt sich vielleicht weittragender thematisieren, wenn man auf zwei unter vielen Bildideen von Bömmels verweist, in denen sich dieses merkwürdige Ineinander und Auseinander von totem Material und beseeltem Körper – von Leben und Materie verdeutlichen läßt. In »Paradise lost« sitzen auf einer schwimmenden Planfiguration, die uns jetzt hier nicht weiter interessieren kann, zwei Menschen an einer Tischplatte, wachsen aus ihr hervor, sind noch nicht ihr Bestandteil, konnten sich noch nicht aus der Materie befreien, aus der sie gemacht sind; konnten sich noch nicht von ihrem Ursprung lebendig verselbständigen. Sie sind auch noch nicht Individuen mit eigenen Vorstellungen, sie verfügen erst über ein gemeinsames Bein, auf dem, um die Balance zu halten, noch keine großen Sprünge – spielerische Bewegungsfreude signalisierende Sprünge – möglich sind.

Sie bleiben Stelenmenschen – halb erst Gewordene und halb niemals Seiende – wie jener Schwimmer, den Bömmels im ›Selbstportrait als Geschnittener‹ zeigt.

Isoliert gegenüber jenen Bestandteilen seiner Umgebung, die eigentlich für ihn gemacht erscheinen, und die nur auf ihn hin Bedeutsamkeit erlangen könnten, verharrt der Selbstportraitierte in einer unüberbrückbaren Distanz gegenüber allem, was ihn als lebendiges Wesen sich selbst erst erfahrbar werden lassen könnte.

Diese Hinweise auf die Ikonographie einiger Arbeiten von Peter Bömmels scheinen nur aus Bildbeschreibungen zu bestehen. Aber – die Bildbeschreibung ist ihrerseits nur möglich, soweit der Beschreibende bereits zu Thematisierungen fähig ist. Denn: Nicht die Augen sehen, sondern das ›Gehirn‹. Was beschreibt das Bild mehr als unsere Beschreibung des Bildes?

Antwort: Das Bild, natürlich der Maler, beschreibt den Anlaß zur Ausbildung vieler anderer Thematisierungen, die also immer einer bestimmten Bildbeschreibung zwangsläufig entgehen müssen. Nur der ›liebe Gott‹ wäre heute noch als idealer Betrachter von Bildwerken zu bezeichnen. Wir haben aber gelernt, daß Gott sich in erster Linie als Schöpfer versteht – wie der Künstler selber. Unter dieser Voraussetzung müssen wir uns als Bildwerke in einem Museum verstehen, die niemals ein anderes Interesse finden werden als das derjenigen Bildwerke, die mit ihnen Wand an Wand im selben Museum hängen. Aber: Ist das denn wirklich eine derartige Schreckensvision, überall nur noch Künstler und nirgends mehr Publikum zu finden?

Bömmels ist der Exponent der gegenwärtigen Situation, die wir alle noch nicht kennen, insofern als er nicht wie das anmaßende Genie sein will, wie der Schöpfergott. Aber: Was einer sein kann, hängt ja, Gott sei Dank, nicht von ihm allein ab. Die Thematisierung der Bömmelsschen Arbeiten führt uns – nach meiner Empfindung – in der gegenwärtigen Situation unnachsichtig vor Augen, an welchen Fäden wir zappeln, mit welchen Ketten wir rasseln.

Und nun zurück zum Anfang.

+ 1 Bild

+ 1 Bild