Wie exemplfizieren Künstler Bedeutungen in ihren Vergegenständlichungen (Objekte, Bilder, Gesten, Handlungen etc.). Durch experimentelle Trennung von Wort und Bildkomplex, die jede Alltagssprache immer als Einheit bietet.

Warum wir überhaupt unterscheiden können, hängt mit einer Fähigkeit zusammen, die für alle Menschen, ob Zentralafrika-Bewohner oder Eskimos, gleichermaßen gilt, nämlich mit der Art und Weise, wie wir unsere Sprache erwerben, mit unserer Fähigkeit, uns mit der Welt in Beziehung zu setzen.

Wenn das Kleinstlebewesen in der Wiege liegt, kommt die Mutter und beugt sich über das Kind, zeigt dem Kind immer erneut ihr Gesicht. Wenn das ein paar Mal geschehen ist, dann wissen alle, das Kind fängt an zu lachen, und man sagt, aha, das Kind hat die Mutter wiedererkannt. Nun, was heißt das? Das Kind hat in seinem Kopf ein Vorstellungsbild der Mutter ausgebildet, und dieses Vorstellungsbild der Mutter ist auch da, wenn die Mutter gar nicht zu sehen ist.

Dann fängt die Mutter an, dem Kind Gegenstände zu zeigen, immer erneut zu zeigen und dazu Namen zu sagen. Da muß das Kind nun – wie wir alle – etwas Ungeheuerliches vollbringen, nämlich die Verbindung dieses Objektes mit einem Namen, und zwar so, daß wir, wenn wir den Namen hören und das Objekt nicht da ist, auch wissen, wovon wir reden, d. h. wir müssen von diesen Objekten in unserem Kopf Vorstellungsbilder ausbilden. Das Fatale daran ist, daß kein Mensch von dem anderen weiß, welche Vorstellungsbilder von den Objekten er im Kopfe hat.

Wir müssen dann anfangen zu gestikulieren, zu deuten, zu zeigen und zu malen, zu zeichnen, zu schreiben, um herauszubringen, was die anderen denn für Vorstellungsbilder und welche Ideen von diesem Ding im Kopf haben, wenn das Ding nicht da ist, man aber den Namen hört.

Um diese Verknüpfung von Gegenständen, die wir als Bilder, als Vorstellung im Kopf haben, mit Namen oder Worten oder Begriffen (das soll hier nicht unterschieden werden), geht es bei aller Art von Kommunikation der Menschen der Welt, vor allem bei allen Arten des kreativenArbeitens und des Gewinns von Erkenntnis. Im Grunde ist dieses Problem bekannt, wir wissen alle, wie verbindlich die Verknüpfung von solchen Vorstellungen mit Namen ist.

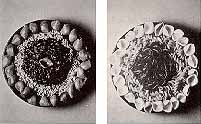

Überprüfen läßt sich diese ›Verknüpfung‹ an einem Beitrag von Antoni Miraldas zum Documentafest. Diese Miraldas sind offenbar in kunstgewerblicher Absicht blau eingefärbte Muscheln, wie man sie am Strande findet. Als solche identifizieren sie fals alle Menschen, denn die Blaueinfärbung verhindert, daß wir erkennen, was die Sachen wirklich sind, als was wir sie eigentlich auch kennen, nämlich als Eßwaren, als Nudeln.

Noch ein krasseres Beispiel: Bei demselben Docomentafest hat Miralda dem Publikum demonstriert, worum es ihm geht. Die Beteiligten bekamen unter anderem auch gesagt: »Nun gibt es Käse.« Und zu dieser Ankündigung »Käse« wurde eine schwarze Masse angeboten. Die meisten fingen an zu würgen. Der Käse, der dort gereicht wurde, schmeckte wie Käse, es war auch eßbarer Käse, er war nur eingefärbt. Dadurch war die in unserer normalen Situation, in unserem Alltag gegebene Verbindung zwischen dem Bild »Käse«, das ist nunmal an die Farbe gelblich gebunden, und dem Namen und Begriff »Käse« gesprengt, auseinandergenommen. Der Körper reagiert so extrem auf jede Art von Trennung oder Zersprengungen dieser gelernten Einheit, dieser Zuordnung von Vorstellung und Namen. Das hat ja auch für unser Überleben einen Sinn, wir würden so etwas z. B. nicht essen, weil der Körper zunächst einmal automatisch vermutet, das sei giftig. Wir kennen es nicht, also essen wir es nicht. Genauso verhält es sich auch im Bereich der Kunst und Wissenschaft. Wenn Künstler etwas Neues bieten, oder wenn Wissenschaftler versuchen, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Sie sprengen dabei die uns vertraute Einheit von Vorstellungen und Namen einer Sache: Sie heben damit die uns vertraute Sicht der Dinge auf.

Unsere zweite Antwort auf die Frage nach den Bedeutungen lautet: Wir können Dinge deswegen voneinander unterscheiden, weil wir in unserer Vorstellung ein Bild von den Dingen entwickeln und dieses Bild mit einem Namen verkoppeln. Im Alltag arbeiten wir so, als ob es eine ganz feste Verklammerung zwischen Wort und Bild, zwischen Vorstellung und Name gäbe. In der Alltagssprache werden immer schon Wort und Bild, Vorstellung und Name, Text und Bildkomplex als Einheit vorgegeben. Denken Sie an das Beispiel des Käses, der ist für uns nun eben mal mit der Farbe Gelb oder irgendwelchen Arten von Gelb verbunden. Wen wir neue Dinge sehen wollen, wenn wir Dinge voneinander unterscheiden wollen, die wir noch nicht kennen, ja wenn wir durch das Unterscheiden neue Dinge in die Welt bringen, also auch Bedeutungen, dann reißen wir diese Verklammerung auseinander.

So arbeitet auch Armin Freyer in seinem sogenannten ›deutschen Raum‹. Das ist ein Raum, in dem ein Tannenbaum und Kaninchen und lauter Attribute, die man als Attribute der deutschen Wesensart bezeichnet hat, zu sehen sind. Zunächst kann man damit recht wenig anfangen. Sie sehen hier ein willkürliches Beispiel unserer Alltagswelt, eine Reklame. Da drückt eine Dame ein Angorahäschen an sich. Zu diesem Bild wird die Wort- uoder Namensebene »Schmusewolle« geboten. Die Angorawolle dieses Häschens verleitet also dazu, ein Bild von »Schmusen« auszubilden oder zu aktualisieren. Indem Freyer in seinem Raum auf der documenta die Häschen mit Hakenkreuzen schminkt, bewirkt er, daß wir die uns im Alltag vorgegebene Einheit von »Schmusen« und dieser Art, etwas an sich zu drücken, auseinandersprengen müssen. Geschminkte Hasen kann man eben nicht auf diese Weise an seine Brust drücken und den alltagssprachlichen Ausdruck von »Schmusen« vollziehen.

Künstler trennen experimentell, Wissenschaftler trennen systematisch die im Alltag immer schon vorgegebene Einheit von Anschauung und Begriff, von Vorstellung und Name, um zu neuen Unterscheidungen zu kommen und damit auch zu neuen Bedeutungen.

Ich möchte einige Beispiele zeigen für die Art und Weise, in der Künstler experimentell Wort und Bild, Vorstellung und Name auseinanderreißen, um zu einer neuen Zuordnung zu kommen. Beispielsweise Anna Oppermann; in ihrem Documentaraum geht sie aus von dem auf den Boden geschriebenen Namen oder Wort oder Begriff »Lindenblütenblätter«. Und daneben liegt ein realer Zweig von Lindenblütenblättern, der außerdem noch des öfteren im Raum selber auftaucht. Wir haben also ein reales Objekt und seinen Namen, so wie es m Alltag gegeben ist, »Lindenblütenblätter« und Lindenblütenblätter. Und nun wird fallweise der Name »Lindenblütenblätter« mit jeweils einem anderen Objekt verkoppelt, die das reale Objekt Lindenblütenblätter und Vorstellung des Objekts werden mit anderen Namen verkoppelt (mal was ganz Albernes, Extremes, die Einheit von Babyschnuller als realem Objekt und »Lindenblütenblätter« als Name). Oppermann arbeitet in diesem Bereich seit ungefähr acht Jahren; immer erneut versucht sie, slche neuen Verkopplungen von Anchauung und Begriff zu bilden. Man kann sich das so vorstellen, als ob sie ein neues Lexikon schriebe, in dem eben die uns bekannten realen Objekte und Vorstellungsbilder mit neuen Namen oder Begriffen verkoppelt werden. Das Ganze ist nach dem Prinzip der Schachtel in der Schachtel in der Schachtel aufgebaut. Man sieht in dem realen Raum die Großfotos als Bestandtele dieses Raums, die ihrerseits ein früher vorgenommenes Experiment zeigen. Jede Gesamtaustellung enthält die vorherige als einen Teil.

Ein ganz radikales Beispiel für diese Trennung ist der Raum von Jochen Gerz. Gerz machte eine Reise in der transsibirischen Eisenbahn, 16 Tage, aber bei verschlossenen Fenstern. Er hat sich selbst zu einem Versuchskaninchen gemacht: Er hat sich selbst verboten, durch die Fenster bildliche Eindrücke aufzunehmen, weil er sagt: »Ich erwarte ja immer schon etwas ganz Bestimmtes, was da draußen zu sehen sein wird, Mütterchen Rußland mit Kopftuch und die Birken, die im Sumpf stehen, oder ein Aparatschik, der die Knute schwingt, und so fort.« »Ich wollte«, sagte Gerz »mich zwingen, diese immer schon erwarteten Bilder und die immer schon sich dazu einstellenden literarischen Assoziationen, Namen, Begriffe auseinanderzuhalten, deswegen verdunkelte ich die Fenster und mußte nun in meinem Kopfe versuchen, andere Vorstellungsbilder zu entwickeln über das, was ich möglicherweise draußen sehen könnte, wenn ich nicht immer nur das sähe, was ich schon erwarte.« Er hat diese seine neuen Versuche, Vorstellungsbilder und Namen durch Schreiben und Zeichnen zusammenzubringen, verbrannt, um nicht etwa zu behaupten: »Ich bin ein bedeutender Künstler und sage Euch, Ihr müßt in Zukunft meinetwegen zum Objekt Ball die Vorstellung X ausbilden oder alle Dinge einfach mit anderem Namen nennen.« Das ist nicht gemeint, sondern er sagt, »Ihr sollt nur Eure erwarteten Vorstellungsbilder, das immer schon erwartete Bild von den immer schon vorgegebenen literarischen Assoziationen abkoppeln.« Und das hat er selber gemacht. Was übrig blieb von der Reise sind 16 Schiefertafeln, auf die er seine Füße gesetzt hat, jeden Tag die Füße auf eine andere Tafel. Siefertafeln, das wissen Sie noch aus Schulzeiten, sind ein Medium auf Widerruf, man braucht nur darüber zu wischen, und schon ist alle fixierte Information vergangen. Das heißt, was immer ich daraf schreibe (wie ein Kind: Haus malen und daneben Haus schreiben, Auto malen und daneben Auto schreiben), um Vorstellung und Name miteinander zu verkoppeln, wird hier auf Widerruf abwischbar fixiert. Und der Raum, den Gerz baut, ist nur eine Entsprechung, eine Analogie zu dieser Reise: 16 Stühle stehen für 16 Tage, die Stühle aber haben die Anmutung von steinerner Strenge (im ganzen Gegensatz zum bewegten Reisen von einem Ort zum anderen); sie stehen in einer geschlossenen Ordnung ohne Anfang und Ende, in ereignishafter Leere, agyptisch starr, als hätte die Reise längst aus jeglichem Zeitempfingen hinausgeführt. Diese zeitlose Starre gleicht den schier unauflösbaren Verklammerungen von Anschauungen und Begriffen, die uns terrorisieren, weil sie verhindern, daß wir selbst auf extremsten Reisen neue Erfahrungen machen, Anderes, Unbekanntes sehen. Das aber wäre der Sinn des Reisens: beim unbekannten Neuen anzukommen, ohne bei ihm zu verharren.

Ein letztes Beispiel noch: Antonakos. In seiner Arbeit tauchen überhaupt keinerlei wortsprachlichen Begriffe auf, und doch arbeitet Antonakos so, daß durch Unterscheiden und Entkopplung von Anschauung und Begriff, von Zeichen und Bezeichnetem Neues sichtbar wird. Wie macht der Antonakos das? Im Alltag sehen wir etwa die »Eckbildung« zweier Flächen oder die Bildung eines rechten Winkels durch zwei Geraden immer nur in Verbindung mit einem bestimmten Anschauungsobjekt, z. B. mit einem Gefäß oder mit einer Architektur, wie hier am Fridericianum. Antonakos löst die Ecken und die Seiten heraus aus diesem Gebäude, verselbständigt eine Ecke, läßt den Eckpunkt in die Höhe rutschen und löst damit die Ecke als Anschauung vom Begriff ab. Der Begriff ist repräsentiert durch das Objekt, das er da anbringt in Bezug auf die Anschauungsebene ›Gebäude‹. Das wird deutlich, wenn man weiß, der längere Schenkel des Antonakos-Objektes ist genauso lang, wie das Fredericaneum hoch ist. Wenn man also den Winkel wieder absenkt und den unteren Eckpunkt auf den unteren Eckpunkt des Fredericaneum treffen läßt, dann verschwindet sozusagen der Winkel wieder in dem Gebäude wie bei der Überblendung zweier Bilder in der Kamera.

Die führt zu einem wichtigen Sachverhalt: Die Einfärbung der Nudeln bewirkt eine Überführung oder eine Transformation von Medien, hier von Eßwaren in eben die am Strand auffindbaren Muscheln. Wann immer ich zwei Dinge voneinander unterscheide, um Bedeutungen aufzubauen, und wann immer ich das tue, indem ich die im Alltag vorgegebene Einheit von Anschauung und Begriff auseinandernehme, dann tue ich etwas ›Handfestes‹, ich schreibe, oder ich male, oder ich singe, oder ich zeichne, oder spiele vor, oder umarme jemanden, das heißt ich vergegenständliche etwas. Das Unterscheiden, das Herstellen von Bedeutungen, geschieht wieder als eine Tätigkeit, etwas bleibt sichtbar in der Welt, etwas Vergegenständlichtes. Wenn ich etwas vergegenständliche, etwa durch Malen, Zeichnen, Sprechen, dann benutze ich ein Medium, ich fotografiere, filme usw. Dieses Fotografieren, Filmen etc. hat als Medium bestimmte Eigentümlichkeiten. Die Künstler interessieren sich nicht so sehr für diese eigentümlichen Medienleistungen – man kann inzwischen durchaus ins Kino gehen, um einen Film zu sehen, der aber aus lauter Fotos besteht. Die Künstler interessieren sich mehr für die Überführung der Medienleistungen ineinander, eine Transformation der Medien ineinander. Deshalb auch ergibt es sich, das auf der documenta 6 Bücher als Plastik oder Plastiken als Bewegung oder Bewegung als Zeichnung oder Zeichnung als Rasenstück usw. zu sehen sind. Medientransformation verstärkt den Effekt dieses Auseinandersprengens der uns antrainierten Alltagseinheit von Anschauung und Begriff.

Ich will kurz demonstrieren, welche Vorzüge eine solche Medientransformationhaben kann. Hier ist eine Zeitschrift, die heißt ›Gioia‹, kommt aus Italien, und diese Zeitschrift ist eine perfekte Transformationsmaschine. Sie ist entstanden aus dem Überführen eines Mediums in ein anderes, nämlich einer Zeitrschrift in eine Handtasche. Diese Zeitschrift ist keine Zeitschrift, sondern eine Handtasche – und was erreicht diese Medienüberführung? Nun, wenn ich so in Italien damit spazieren gehe, dann vermuten die Taschendiebe weniger leicht, daß ich etwas Wertvolles unter dem Arm habe, was man mir schleunigst klauen sollte.

Einen ebensolchen Effekt, das heißt Nutzeffekt, haben alle anderen Arten der Medientransformation, sie bringen etwas Handfestes ein, wie bei der Tasche, nämlich Bedeutungen aufzubauen durch das stärkere und vielfache Auseinandernehmen dieser uns im Alltag vorgegebenen sprachlichen Einheiten der Weltinterpretation.

+ 1 Bild

+ 1 Bild